传承红色沂蒙基因 激扬青春担当力量——山东大学“红色沂蒙,山大担当”宣讲团实践侧记

为深入挖掘沂蒙精神的时代内涵,传承英雄前辈们的光荣精神,山东大学“红色沂蒙,山大担当”宣讲团开展了一系列沂蒙精神创作活动,以翻译、绘画、书法等多元形式赓续红色血脉。团队成员以艺术为媒介,将沂蒙精神融入创作,用青年视角讲述红色故事,展现了新时代山大学子的使命担当。

画笔绘山河:九幅插画中的沂蒙史诗

在宣讲团的创作成果中,陈晓同学的九幅沂蒙主题插画尤为引人注目。从英雄群像到山水风光,她的作品以细腻的笔触再现了沂蒙精神的壮阔图景。

“每一次落笔,都仿佛在与英雄们跨越时空对话。” 陈晓回忆道。为了精准刻画沂蒙英雄的神韵,她反复研读历史资料,从粟裕将军的运筹帷幄到普通民众的支前故事,都被转化为笔下的线条与色彩。在绘制战士肖像时,她尤其注重眼神的刻画:“那是一种无畏的坚定,是信仰的力量穿透纸背。” 而沂蒙的巍峨群山与蜿蜒河流,则被她赋予历史的厚重感,“山间的一草一木仿佛都在诉说军民鱼水情”。

九幅作品的完成不仅是一次艺术实践,更让陈晓对沂蒙精神有了更深体悟:“英雄的奉献、自然的馈赠、人民的坚韧,这些元素共同构成了沂蒙的魂。我希望通过画作让更多人读懂这片土地的温度。”

译笔传薪火:跨语言讲述沂蒙故事

如何让沂蒙精神走向世界?宣讲团与山东大学青年思 想理论协会联动,号召山东大学外国语学院22级各班级踊跃参与历史故事的翻译,而他们也交出了一份独特答卷。他们精选了《沂蒙六姐妹》《西山前村保卫战》《拥军模范王步荣》《九间棚改天换地》等经典文本,将其翻译为英语、法语、德语、俄语、日语、韩语、西班牙语七种语言版本,覆盖红色人物、战役纪实、乡村振兴等多个主题。

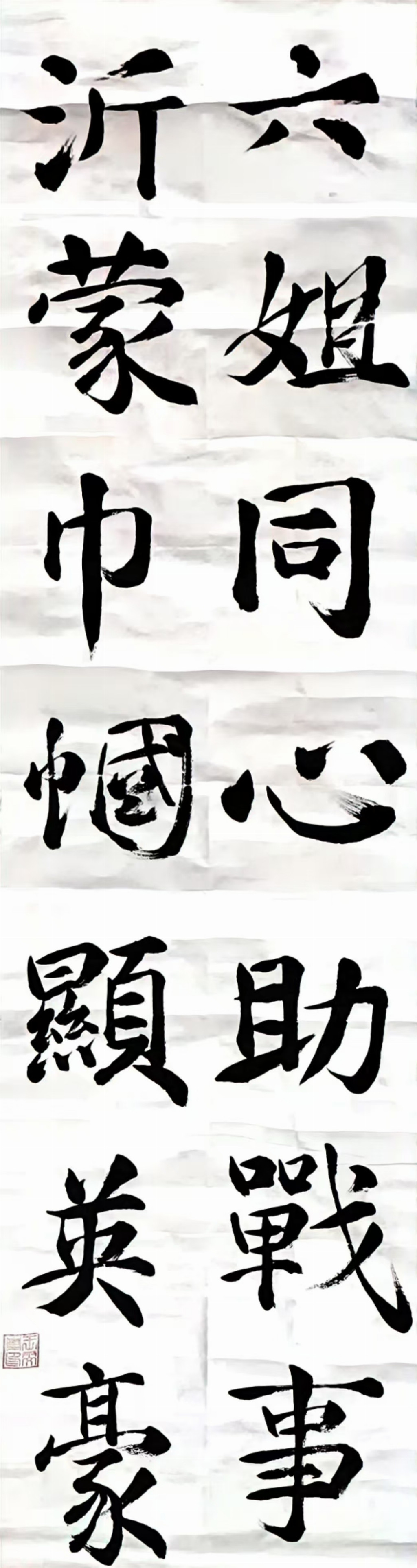

例如,22级德语和俄英班的同学将《陈毅审西瓜》这一反映军民情深的轶事转化为生动的德语、俄语文本;22日语二班成员以细腻的笔触翻译了《朱瑞拉犁》《西山前村保卫战》,展现沂蒙人民在抗战中的智慧与团结;22级西班牙语班的同学则通过《西山前村保卫战》的西语译本,向拉美读者传递中国革命的基层叙事。此外,22级梁实秋班的英语翻译成果尤为突出,《沂蒙六姐妹》《“沂蒙母亲”王换于》等作品注重语言准确,助力国际读者理解历史背景。

图 1-22级德语班同学《陈毅审西瓜》

翰墨书情怀:书法作品中的红色印记

在宣讲团的艺术实践中,23级梁实秋班王雯青同学的书法创作以其深厚的文化底蕴和鲜明的红色主题脱颖而出。她以书法为媒介,将沂蒙精神凝练于笔墨之间,作品既传承了传统书法艺术的精髓,又赋予红色文化以鲜活的时代气息。

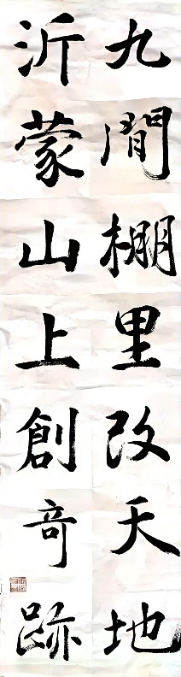

在作品《同心》中,“六姐同心助战事”等字句以遒劲的行书跃然纸上。 “军民同心”是沂蒙精神的基石,她用连贯笔触象征团结一心的力量,墨色浓淡间仿佛能触摸到那段并肩战斗的岁月。作品中“沂蒙”二字如山川般巍然屹立,又勾勒出军民携手共建家园的温情画面,整幅作品既有历史的庄重,又蕴含情感的流动。

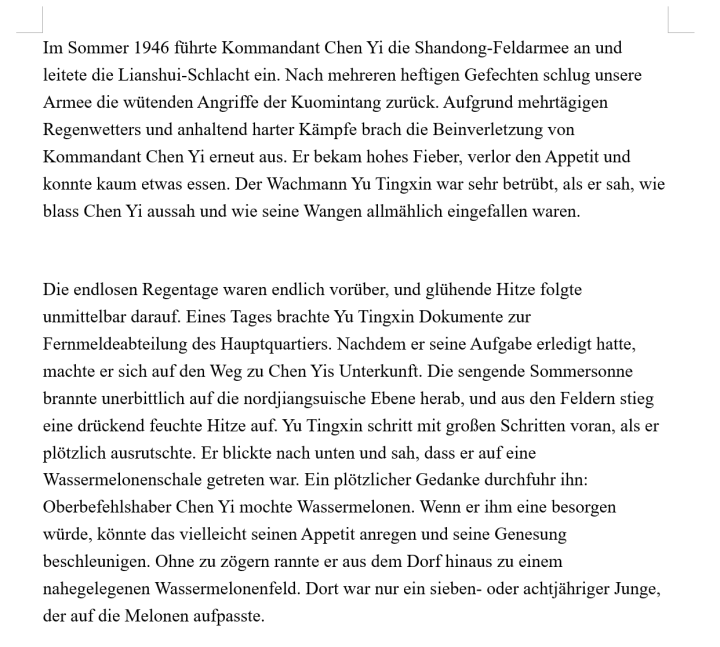

聚焦乡村振兴主题的《新天地》则展现了另一番气象。她以方正的结构书写“九间棚里改天地,沂蒙山上创奇迹”,笔锋如凿,字字铿锵。九间棚村“改天换地”的故事让她震撼,隶书的厚重感最能体现奋斗的扎实。作品中“创”字以浓墨重彩突出破旧立新的决心,“改天地”则以舒展的笔划展现新貌,墨迹间仿佛能听见开山凿石的号子声。

书法不仅是艺术表达,更是历史见证,当“沂蒙”二字落笔时,她感受到的不仅是墨香,更是这片土地的温度。这些作品以书法之美重构红色记忆,让年轻人在笔墨韵律中读懂沂蒙精神的深沉与壮美。

以青春之名,担时代之责

从插画到译文,从墨迹到影像,宣讲团的创作不仅是艺术的探索,更是一场思 想的淬炼。沂蒙精神不是书本上的概念,而是融入血脉的信仰。作为青年学子,宣讲团成员努力做红色基因的“翻译者”“传播者”,让这份精神在新时代焕发光彩。

山东大学外国语学院“红色沂蒙,山大担当”宣讲团以艺术为舟,以情怀为桨,在历史与现实的交汇处探寻红色文化的生命力。他们的实践证明:当青春与信仰相遇,传统亦可绽放新声;当责任与创意交融,山大外院人的担当正在书写新的篇章。(作者 张桂诚 马政扬)

责任编辑:柯鹏

2025-02-27 18:27:21

2025-02-19 18:16:35

2025-02-17 22:31:14

中华生活

热门标签