《青年中医的千年问答:用手机与舌苔对话的基层实验》——云南中医药大学学子,以脚步丈量中医传承复新之路

开篇:山河褶皱处的医者之心

在滇西横断山脉的褶皱深处,23岁的医学生张可正俯身在一间乡镇卫生院的木椅前。她的手机镜头对准的,是一位老人微微颤抖的舌头——舌面上的裂纹如干涸的梯田,舌苔泛着烟熏火燎的褐黄。这是她的第59次弯腰,也是赵荣教授带领的云南中医大学苔花智医团队“望诊寻根”团队第510次与“土地”的对话。

“您这舌上的裂纹,像极了咱们山上的旱季沟壑。”老杨轻声说着,老人在手机屏幕上第一次看清自己的舌象,浑浊的眼睛突然发亮:“这纹路,莫不是年轻时背矿石落下的?”

上篇:苔花与国策的时空相遇

当《“十四五”中医药发展规划》的墨迹未干,这群年轻人已带着政策文本走进云南10个基层乡镇社区:

在临沧江畔,团队发现了一本被烟熏黄的古书。泛黄的纸页间,夹着半片干枯的芭蕉叶——叶脉的纹路竟与一位腰痛患者的舌纹惊人相似。

“舌如大地,纹藏山河”,中医舌诊的玄奥智慧,在数字时代有了新的诠释:

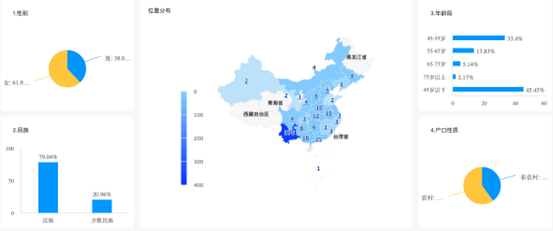

手机镜头代替了古时铜镜,510份余舌象数据中,呈现与中医象思维相合的疼痛“病纹”;

方言录音补全了医案空白,“骨缝里灌冷风”的痛感描述,被转译为“阳虚寒凝证”的辨证术语。

中篇:俯身处见家国

数字时代的赤子之诚

当AI舌诊仪在都市医院轰鸣,这群年轻人却选择“做技术的减法”:

用手机微距镜头替代专业设备,发现自然光下的舌象更贴近“天人合一”的古训;

一群由95后、00后组成的年轻人打算基于此开发“苔花AI”系统,患者扫码可追溯舌象疼痛数据,也能看懂用老百姓语言讲解的中医舌诊。

“真正的数字革命,不该遗忘那些连智能手机都用不利索的人。”

下篇:牡丹根须处的家国情怀

医脉里的江山图

在项目展览图上,510张舌象照片拼成的中国地图在晨光中苏醒:

他们的舌纹如滇西北的雪山沟壑般冷峻;

他们的舌苔似滇南的橡胶林般浑厚;

他们的舌尖红点如边境线的木棉花灼灼绽放。

“这不是医学图谱,是新时代的“江山社稷图”,每道舌纹都在诉说着:家是最小国,国是千万家。

终章:山河与共,医脉长青

临别时,小张收到一份特殊礼物——那位老人用烧柴棍在芭蕉叶上画的舌象图。裂纹间歪歪扭扭写着汉字:“我的舌,国家的药。”

山河无言,医脉有声。当手机镜头对准这片土地最细小的纹路,照见的何止是舌苔的厚薄?那分明是一个古老文明在数字时代的温柔转身,是一代青年对家国山河最深沉的凝视。

手记

在追求“万物互联”的时代,这群在云南中医药大学赵荣教授带领下的95后、00后“苔花智医青年社会实践志愿者团(张可、杨博辉、李丹杨、杨光泰、邓吉、伊忠泽、锁蒙、张立东、董芹作等)”选择“万物互望”。他们俯身的每一次,都是对“但愿苍生俱饱暖”的当代诠释;他们记录的每一道舌纹,都在续写“大医精诚”的家国新篇。苔花虽小,若得春风化雨,便与牡丹同芳——这春风,叫“国之大者”;这雨露,名“民之小事”。

作者:张可

责任编辑:李玥

2025-03-10 18:14:33

2025-03-03 18:27:09

2025-02-27 18:27:21

中华生活

热门标签