实验室里的青春突围 —— 智构减水团队技术攻坚纪实

在云南大学的实验室里,一群平均年龄 21 岁的年轻人正在书写属于他们的创新创业传奇。2024 年 12 月,梁仙慧带领来自土木、环工、电子信息专业的 4 位伙伴,组建了 “智构减水” 团队,一头扎进实验室开启了技术攻坚之旅。

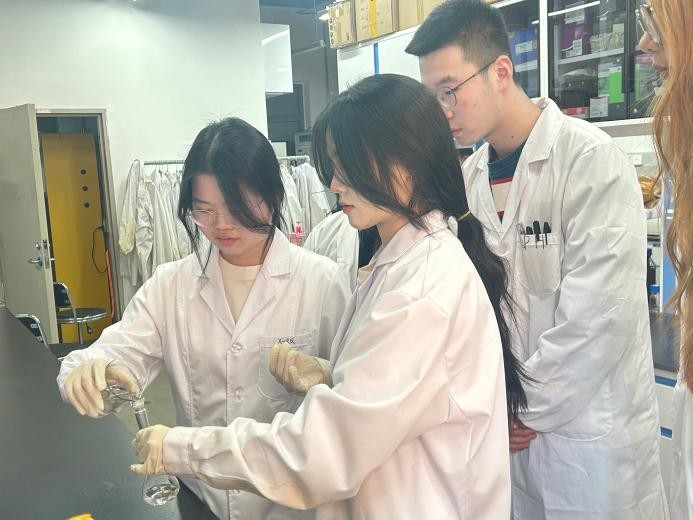

团队成立初期,专业壁垒成为最大挑战:环工专业的成员精通材料环保性却不懂财务,电子信息成员擅长数据分析却缺乏化学工艺知识。实验室秒变 “跨界补习班”—— 材料组自学财务建模,用天平称量原料成本;电子组研究化学合成路径,在图书馆查阅相关专业书籍。每周六的头脑风暴会上,不同专业思维激烈碰撞:土木组提出工程适配性问题,环工组关注减水剂的环境友好性,电子组用数据建模验证可行性。这种 “专业互补 + 良性冲突” 的模式,让他们在半年内完成了从 “学术小白” 到 “技术尖兵” 的蜕变。

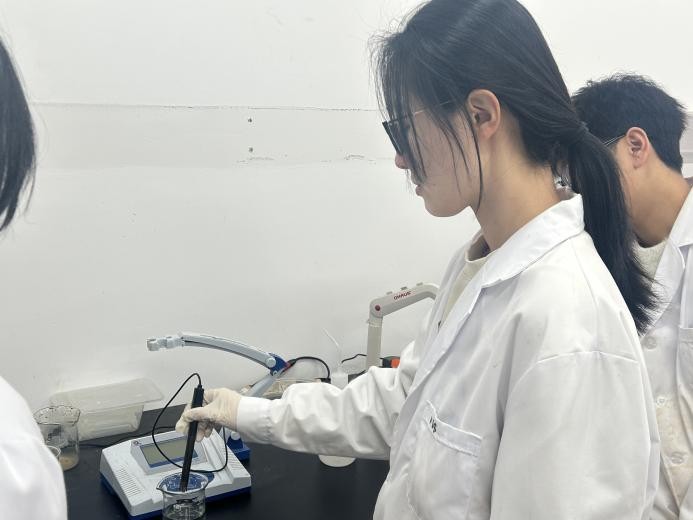

为突破技术转化瓶颈,团队带着问题 “走出去”:在昆明、贵阳的混凝土搅拌站,他们观察到雨季坍落度损失问题;在与外加剂企业的访谈中,发现高离子浓度下减水剂失效痛点。回到实验室,无数次配方优化实验在凌晨三点的灯光下持续进行。团队依托自主研发的 “微观 - 宏观双模型体系”,构建了 “拓扑结构 - 吸附行为 - 流变性能” 预测模型,通过 AI 算法模拟分子结构与性能关系,将传统试错次数减少;同时解析 “减水剂 - 微结构 - 流变性” 机制,揭示了高离子浓度下分子收缩的关键诱因。

最终,团队以蛋白质缓凝剂调控水化进程,引入聚合硫酸铁作为抗泥性助剂,成功制备出兼具高减水率、强抗泥性和低收缩率的多功能聚羧酸减水剂,其鲁棒性指标远超行业标准。

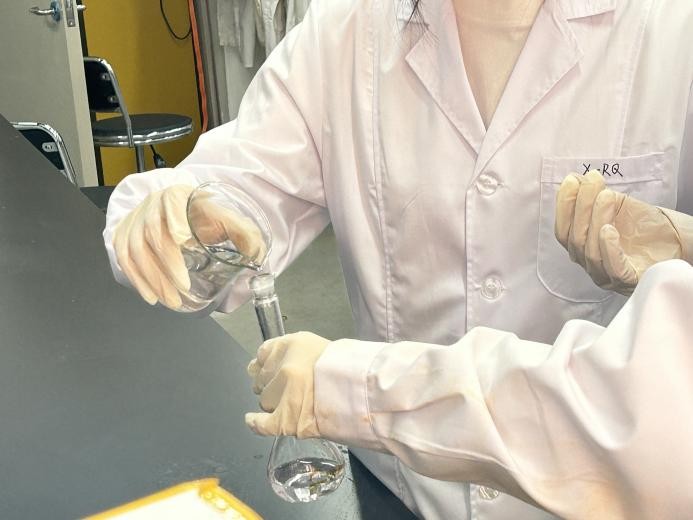

实验室的记录本上密密麻麻记录着技术攻坚的轨迹:第 127 次实验发现蛋白质缓凝剂最佳掺量,第 234 次测试确定 PFS 抗泥阈值。团队成员的手被化学试剂灼伤过,实验服上残留着各种溶液的痕迹。负责人梁仙慧的日程表永远排满:清晨 6 点校准实验设备,午后分析检测数据,深夜整理实验报告。她带领团队建立的 “21 天习惯养成计划”,将技术研发分解为可量化的小目标;开发的 “任务看板系统”,让每个人的实验进度一目了然。

团队成员们也在这段经历中收获了成长,实验室里,他们一起讨论技术问题,一起分享成功的喜悦;生活中,他们相互关心、相互鼓励,创造了许多美好的回忆。实验室里的青春坚守,正在混凝土搅拌站的轰鸣中绽放光彩。正如团队在实验日志中写的:“每一滴减水剂里,都藏着我们对绿色建材未来的期待。”

责任编辑:柯鹏

2025-02-19 18:16:35

2025-02-17 22:31:14

2025-02-13 20:02:21

中华生活

热门标签